▲剧集网球场景剧照(出处:互联网)

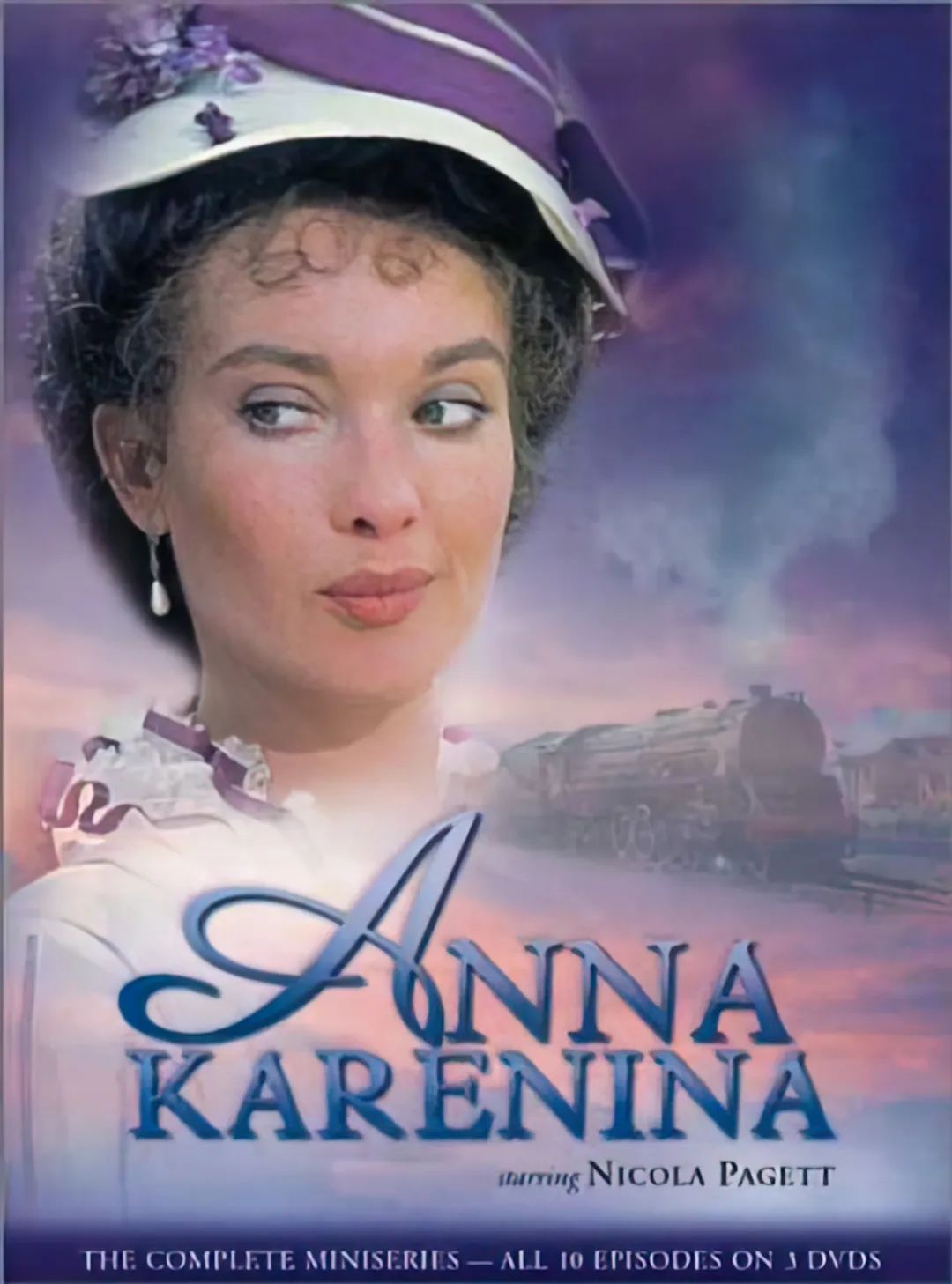

近来,在中国大陆的网络上盛传一部由英国广播公司BBC出品,上海电影译制厂、中央电视台联合译制的十集电视连续剧,引起社会广泛关注。

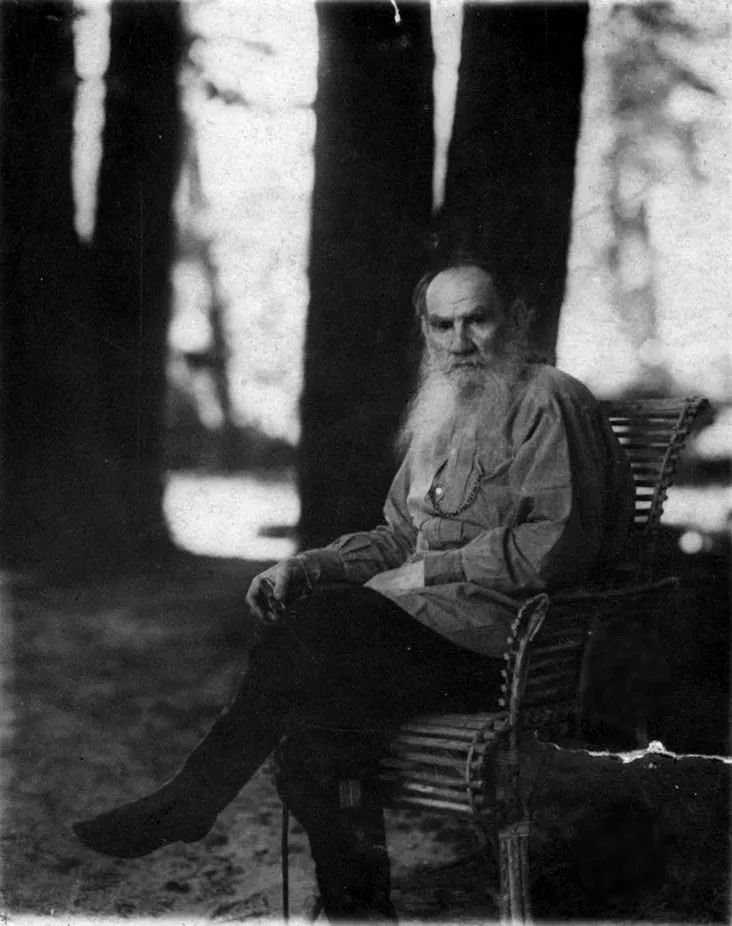

在世界文学的巍巍群山中,堪与荷马、但丁、莎士比亚、歌德这几座高峰并肩而立的俄国作家托尔斯泰,既是一位博学的艺术大师,也是一位卓越的思想家。他的《安娜•卡列尼娜》 是一部既美不胜收而又博大精深的文学巨著。

▲1908年5月的托尔斯泰(出处:wikipedia)

围绕《安娜卡列尼娜》小说,先后在不同时期不同文艺工作者多次将其搬上银幕,而20世纪70年代的这部电视剧最为耀眼,不少观众认为,50年前的作品甚至超越了 21世纪20年代。有观众反映,“只看了第一集,就被震撼了,三集后彻底折服了 - 简直十全十美, 无可挑剔。它比美国法国和苏联拍的同名电影在演员演技和对作品人物内心灵魂的演绎上, 以及故事情节上都要大大完美和杰出得无法想象,绝对可以堪称无与伦比。其音乐也独具古典悲剧色彩,非常典雅和优美。”

▲上译厂的老艺术家们(出处:互联网)

关于配音,需要说明的是,当年上海电影译制场拿出了全部宝贝家底,参加配音的都是当时大家非常熟悉的配音演员:李梓,为女主人公安娜配音(曾为《巴黎圣母院》等多部电影配音);乔榛,为男一号渥伦斯基配音(曾为《生死恋》等影片配音);童自荣,为列文配音(曾为《佐罗》中佐罗配音);尚华,为司梯瓦配音(曾为《悲惨世界》 中的沙威警长配音);毕克,为卡列宁配音(曾在电影《追捕》中配音杜秋)。观众评论说, 中文配音可以说是达到了顶峰,堪称中国影视配音史上的史诗之作。

《安娜•卡列尼娜》所反映的时代背景是俄国十九世纪经历的农奴制改革,由此引起的俄国经济、政治的大动荡、大变革;同时也深刻反映出这种大动荡对俄国社会生活和家庭产生的巨大影响。

▲剧集剧照(出处:互联网)

安娜•卡列尼娜是十九世纪上层社会的贵妇人,托尔斯泰以诗人普希金的女儿普希金娜为模特儿创作了安娜这个形象,她年轻、漂亮,渴望生活。她由姑母作主,嫁给了比她大20岁的卡列宁。卡列宁是彼得堡的一个重要官员,他贪图功名利禄,就像一架“官僚机器”。生气勃勃的安娜渴望幸福,热爱生活,但是在死气沉沉的卡列宁家里,除了痛苦、空虚和压抑外, 她感觉不到丝毫的愉快和乐趣。安娜在一次偶然的机会和渥伦斯基相遇,他们一见钟情,很快激起爱情浪花。但在当时的社会里,必然会遇到各种阻挠和上流社会的谴责,由于她触犯了宗法社会的虚伪道德,因此她被视为大逆不道。在那个社会里,安娜的不合理的、没有爱情的婚姻是无法解决的。她热恋着渥伦斯基这样一个花花公子,最后被抛弃,包括亲朋好友的鄙视。在走头无路,万念倶灰之下,她卧轨自杀的悲剧就成为必然的结果。安娜的悲剧,正是贵族黑暗王国对于一个幻想挣脱锁链的女性的毁灭。

在十九世纪末,网球运动已成为欧洲大陆最时尚的运动之一,风靡欧洲社会,特别是贵族上层。在《安娜•卡列尼娜》小说中,作者为了表现当时俄国贵族阶层的豪华生活,专门描写了一大段主人公打网球的场面,而电视剧则用镜头更鲜活地表现这段情节。作者巧妙的通过安娜的嫂子多莉(达里娅)与安娜的情人沃伦斯基在球场内外的活动和对话,不仅忠实还原了历史生活场景,而且推进了“离婚与结婚”的故事发展,真是相辅相成,相得益彰。

比起原著来,任何影视剧表现手法都无法和原著的想像空间相比。托尔斯泰本人就是一个热心的网球爱好者,他是俄国第一拥有网球场的农场主,早在1896年,在他农场的网球场就拍有他自己打网球的照片。

▲托尔斯泰正在打网球,1896(出处:tadviser.com)

网球运动为作家带来灵感,也为他创作提供了丰富的素材。在他的巨著《安娜•卡列尼娜》 一书第70章,有一段专门描写主人公安娜和她的朋友们打网球的细节:

午餐后他们在凉台上坐了片刻。以后他们就去打草地网球。球员们分成两组,站在仔细碾平的槌球场上,分别站在系在两个镀金杆子的球网两边。达里娅•亚历山德罗夫娜试着打了一阵,但是好久也弄不懂怎么打法,等她刚摸着一点门路,却已经疲倦不堪了,于是她坐在瓦尔瓦拉公爵小姐身边看着人家打。她的对手图什克维奇也不打了,但是其余的人却打了很久。斯维亚日斯基和弗龙斯基两个人打得又好又认真。他们机警地盯着对方打过来的球,不慌不忙,毫不迟延,灵活地跑上去,等着球一跳起来,就用球拍准确地、恰到好处地由球网上打回去。韦斯洛夫斯基打得比别人都差他操之过急,但是他却用欢乐的情绪鼓舞着同伴们的情绪。他的笑声和闹声一会也没有间断。他像其余的男人一样,得到妇人们的许可,脱掉了上衣,他穿着白衬衫魁伟而漂亮的身材,红润的浮着汗珠的脸和急遽冲动的举动,深深地印在人们的记忆里。

打球的时候,达里娅•亚历山德罗夫娜闷闷不乐。她不喜欢打球时安娜和韦斯洛夫斯基之间不断的调笑态度,也不喜欢孩子不在场大人居然玩起小孩游戏这种不自然的事。但是为了不破坏别人的事情,而且消磨一下时间起见,她休息以后,又参加了游戏,而且装出很高兴的样子。一整天她一直觉得,好像她在跟一些比她高明的演员在剧院里演戏,她的拙劣的演技把整个好戏都给破坏了。

在这段文字里、作者对打网球的动作、神态做了极为准确而生动的描写。特别是“他们机警地盯着对方打过来的球,不慌不忙毫不迟延,灵活地跑上去,等到球一跳起来,就用球拍准确地、恰到好处地由球网上打回去”十分到位,十分内行,从中足以显现作家对网球技术之精通。还有“韦斯洛夫斯基打得比别人都差,他操之过急,但是他却用欢乐的情绪鼓舞着同伴们的情绪,他的笑声和闹声一会也没有间断过。”不仅表现了小说中人物从网球运动中获得乐趣,同时也反映了作家对网球运动的深刻理解。

▲托尔斯泰与家人的合影(出处:lamiradadeariodante.blogspot.com)

英国伦敦艺术大学客座教授、著名“时尚和现代城市”研究者伊丽莎白.威尔森,对体育与艺 术,特别是对网球与文学艺术的关系做了深入的论述。她在《爱与热情的网球史》一书中说 到:“网球这个历史悠久的运动规律的出现在中世纪与文艺复兴时期的文学领域,相较于当时的板球和足球等其他运动,网球似乎历史更长,更被社会认知。部分原因可能是网球与皇室贵族的特殊连接。网球,自古至今特有的艺术思想,艺术想象力,与宫廷文学的特殊关系 以及对理想人类的概念。网球,频频出现在中世纪浪漫文学里,增添了网球的魅力与情欲色彩,因为早在维多利亚时代花园聚会与派对出现以前,网球就和眉来眼去、搞暖昧,运动家活力、战斗的勇气产生连结。这也是让中世纪知识分子如此着迷的原因之一。”

由此可见,托尔斯泰在其文学巨著中引入网球活动的情景和场面自然是在情理之中了。

文字:周铭共,素材&编辑:拾叁

视频:1977年BBC版《安娜•卡列尼娜》第9集节选

如有任何问题请留言或联系邮箱:

official@yunhuimuseum.com